バーゼル駅 ― 2012年10月07日 11:01

スイス北西部のバーゼルはスイス第3の都市で、ドイツ、フランスと国境を接している。スイス連邦鉄道(SBB)の国境駅であるバーゼルSBB駅にはドイツ鉄道(DB)とフランス国鉄(SNCF)の列車が乗り入れる。スイスとドイツは同じ電化方式の交流15,000ボルト。これに対しフランスは交流25,000ボルト。

■2003年7月20日と2009年10月12日に訪問

■2003年7月20日と2009年10月12日に訪問

バーゼルSBB駅の駅舎。列車のプラットホームは駅舎の奥に左右方向にある。2003年撮影。

駅舎の内部。エスカレーターでホームの跨線橋に行く。2009年撮影。

駅前をトラムが走っている。2009年撮影。

トラムは連結車が多い。2009年撮影。

7・8番線のプラットホーム。駅舎は右手にある。駅舎からは跨線橋を使ってプラットホームに降りる。そのため天井がとても高く、広々とした感じがする。2003年撮影。

バーゼルSBB駅の4番線のプラットホーム。1番線から3番線は行き止まり方式、4番線から16番線(13番線と15番線はない)は通過方式。この4番線はバーゼルSNCF駅の30番線につながっている。隣の6番線には2階建ての客車。2009年撮影。

発車を待つスイス連邦鉄道の列車。先頭は機関車ではなく、運転室付客車。機関車は最後部にあり推進運転する。2003年撮影。

こちらはよく見かけるスイス連邦鉄道の電気機関車。420型と思われる。後ろの客車はドイツ鉄道の所属なので、ドイツへ向かう列車のようだ。2003年撮影。

一番端のプラットホームから出発するオルテン駅行きの近郊列車(Sバーン)。2003年撮影。

ドイツ鉄道の電車(EMU)タイプのICE3。スイスとドイツとは電化方式が同じため、ドイツ鉄道の列車が頻繁に出入りする。2003年撮影。

こちらは機関車タイプのICE1。2003年撮影。

フランス国鉄のバーゼルSNCF駅はバーゼルSBB駅のフランス寄りにある。左は5番線、右は4番線でSNCF駅の30番線になる。奥には行き止まり方式の31番線・33番線・35番線がある。手前に木のバーが2つある。ここがSBB駅の4番線とSNCF駅の30番線の境界と思われる。2009年撮影。

バーゼルSNCF駅のクローズアップ。フランス国鉄の運転席付き客車が見える。2009年撮影。

SBB駅側から見た2つのバー。ドイツ語とフランス語で「通り抜け禁止」と書いてある。SNCF駅に行くには右に曲がって建物の中(税関がある)を通る必要がある。2009年撮影。

同じ場所を反対側から。2009年撮影。

SNCF駅に向かう建物の内部。左端にある黄色い装置はフランスでよく見かける切符の刻印機。2009年撮影。

SNCF駅にはフランスのストラスブール駅からの列車が到着する。フランスとスイスの電化方式は異なる。列車の本数は少なく、駅はひっそりしている。2009年撮影。

バーゼル近くのフランスのミュールーズ駅へは近郊列車(Sバーン)が頻繁に出ている。使用する電車(EMU)は2電源対応の562型だ。また奥にフランスからのTGVが見える。TGVは2電源に対応しているのでSBB駅に発着する。2009年撮影。

TGVの他にスイス(バーゼル以遠)とフランス経由でベルギーを結ぶEC(特急列車)が2往復ある。SBB駅の4番線に到着し乗客を降ろすと、客車を残してスイス連邦鉄道の機関車は引き上げる。2009年撮影。

そして増結客車とパンタグラフを降ろしたフランス国鉄の電気機関車を連れてスイスの2電源対応の入換機関車(どこへでも行ける)が入線し、客車に連結。2012年撮影(杉山氏)。

そして列車全体をSNCF駅へ移動。2012年撮影(杉山氏)。

列車がSNCF駅の30番線に据え付けられ(奥に小さく見える)、入換機関車は切り離され、フランス国鉄の電気機関車はパンタグラフを上げ、乗客が列車に乗り込む。2012年撮影(杉山氏)。

このECの行き先表示板(サボ)。チューリッヒ中央駅発のブリュッセル南駅行きだ。この列車を2005年7月にルクセンブルク駅で見かけた(モーゼル川に沿って)。2012年撮影(杉山氏)。

2009年に見た入換用の機関車は電気機関車でなく、ディーゼル機関車だった。

※フランスとの間にECが2往復あるのに最近になって気がついた。その一部は撮影したが、どのように機関車を交換するのか不明だった。そのため、バーゼルに在住の杉山氏夫妻の手を煩わせた。ありがとうございました。

※フランスとの間にECが2往復あるのに最近になって気がついた。その一部は撮影したが、どのように機関車を交換するのか不明だった。そのため、バーゼルに在住の杉山氏夫妻の手を煩わせた。ありがとうございました。

シンプロントンネル ― 2012年09月01日 21:22

イタリアとスイスの国境のシンプロン峠を貫通するシンプロントンネルは1906年に開通。上越新幹線の大清水トンネルが開通するまで、長い間、世界一のトンネルだった。イタリア鉄道(FS)の国境駅はイゼッレ(Iselle)駅、スイス連邦鉄道(SBB)の国境駅はブリーク(Brig)駅だが、両国の電化方式が違い、FSのドモドッソラ駅(Domodossola)で機関車を交換するので、同駅がイタリアの実質的な国境駅だ。

■2003年7月19日

CIS 36列車

ミラノ中央駅(18:10)→ジュネーブ(21:55)

※実際はドモドッソラ駅(19:25発)からブリーク駅(19:57着)まで。

■2003年7月19日

CIS 36列車

ミラノ中央駅(18:10)→ジュネーブ(21:55)

※実際はドモドッソラ駅(19:25発)からブリーク駅(19:57着)まで。

イタリア鉄道(FS)のドモドッソラ駅の駅舎。

ドモドッソラ駅の2・3番線のプラットホーム。左が1番線と駅舎。奥がシンプロントンネルの方向だ。

プラットホームの古い案内板はイタリア語、フランス語、ドイツ語で書かれている。

列車案内のディスプレイ。スイス・イタリア間の国際列車が発着する他に、ドモドッソラ駅はノバラ(Novara)駅へ行く路線の始発駅でもある。

シンプロントンネルを抜けてミラノ中央駅行の列車が3番線に到着。スイス連邦鉄道(SBB)のこの機関車は広告ラッピングしている。

スイスの機関車が引き上げると思ったら、なんとイタリア鉄道(FS)の機関車が近付いて来た。直前に架線の電源が交流15,000ボルトから直流3,00ボルトに切り換わったのだろう。

スイスの機関車と連結。この後引き揚げて留置線にスイスの機関車を置いて、戻って来る。

戻って来たイタリアの機関車。これで出発準備が完了。

列車は定刻17:21に発車。駅員さんが出発OKを出している。客車はスイス連邦鉄道の所属で、ドイツ語(SBB)、フランス語(CFF)、イタリア語(FFS)の3言語で表示されている。

次のミラノ中央駅行の機関車は460型のファーストナンバーだった。

さっきと同様にスイスの機関車を引きあげるためにイタリアの機関車が連結。

留置線に置かれたスイスの電気機関車。

間もなくミラノ中央駅に向かって出発だ。

乗る予定だったチザルピーノ(鉄道会社であり、列車名でもある)CIS 46列車。旧フィアットの振り子式のETR470型電車で、スイスの電化方式にも対応している。駅でちょとしたトラブルがあり、この列車には乗らず、1時間後のチザルピーノに乗った。

イタリアのドモドッソラ駅からシンプロントンネルを通りスイスの国境駅のブリーク駅に到着。ドモドッソラ駅を出ると車内で係官によるパスポートチェックがあった。

日没前のブリーク駅の駅舎。

■旧フィアットの振り子式の電車

旧フィアット(現在はアルストム)の振り子式の電車(EMU)はヨーロッパ各地の在来線で見かける。

■旧フィアットの振り子式の電車

旧フィアット(現在はアルストム)の振り子式の電車(EMU)はヨーロッパ各地の在来線で見かける。

チェコ鉄道(ČD)の680型。2006年6月28日、プラハ ホレショビツェ駅で。

スロベニア鉄道(SŽ)の310型。2007年6月4日、リュブリャナ駅で。

フィンランド鉄道(VR)のS220型。2008年6月7日、ヘルシンキ中央駅で。

ポルトガル鉄道(CP)の4000型。2009年10月8日、リスボン・サンタアポローニャ駅で。

チェントバリー鉄道 ― 2012年08月31日 11:13

スイスのロカルノ駅とイタリアのドモドッソラ駅を結ぶ鉄道は、スイス側はティチーノ地方鉄道(FART)、イタリア側はアルプス山麓鉄道(SSIF)だが、相互乗り入れをしていて、チェントバリー(百の渓谷)鉄道と呼ばれている。

急勾配と急カーブを行くので、軌間は1,000メートルのメーターゲージを採用。最高地点はイタリア側。なお、イタリア側には「Re」という2文字の駅がある。

■2003年7月18日

68列車

ロカルノ駅(14:55)→ドモドッソラ駅(16:40)

急勾配と急カーブを行くので、軌間は1,000メートルのメーターゲージを採用。最高地点はイタリア側。なお、イタリア側には「Re」という2文字の駅がある。

■2003年7月18日

68列車

ロカルノ駅(14:55)→ドモドッソラ駅(16:40)

FARTのロカルノ駅は地下にある。右にイタリア鉄道(FS)の列車が見える。

ベルニナ線のように3両編成の電車(EMU)が2両の客車を牽引する。正面の国旗でイタリアの所属と分かる。

牽引される2両の客車。

電車の運転席。

新型の電車。こちらはスイスの所属だ。

急カーブを行く。先頭の電車から撮影。

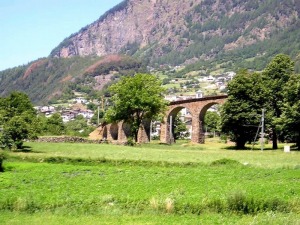

チェントバリー(百の渓谷)鉄道というだけあって、橋が多い。スイス側に47、イタリア側に36の合計83の橋がある。

スイスの国境駅のカメド(Camedo)駅。男女の係員が乗り込んで来てパスポートをチェック。スタンプをお願いしたが、「ノースタンプ」とのこと。

カメド駅を発車するとすぐにスイスとイタリアの国境の橋を渡る。

橋を渡るとイタリアの国境駅のリベラシャ(Rlbellasca)駅。「Re」駅は次の駅だったが、通過で写真が撮れなかった。

ドルオーニョ(Druogno)駅で対向列車と交換。この列車はイタリアの所属だ。

ドモドッソラ駅に到着。ここも地価の駅だ。

レーティッシュ鉄道ベルニナ線 ― 2012年08月30日 09:42

レーティッシュ鉄道(RhB)はスイス東部のグラウビンデン州を中心とする私鉄。ベルニナ線はリゾート地のサンモリッツから南に向かうが、意外なことに終着の1駅だけイタリアにある。したがって、ベルニナ急行など、ここを走る列車は立派な国際列車である。

急勾配、急カーブが多く、軌間は日本のJRより狭い1メーター(メーターゲージ)。

電化方式は直流1,000ボルト。ベルニナ線とその北のアルブラ線は世界遺産に登録されている。

■2003年7月18日

464列車

ティラーノ駅(12:50)→サンモリッツ駅(15:10)

急勾配、急カーブが多く、軌間は日本のJRより狭い1メーター(メーターゲージ)。

電化方式は直流1,000ボルト。ベルニナ線とその北のアルブラ線は世界遺産に登録されている。

■2003年7月18日

464列車

ティラーノ駅(12:50)→サンモリッツ駅(15:10)

イタリア鉄道のミラノ中央駅から列車を乗り継いでティラーノ駅に来た。

イタリア鉄道ティラーノ駅の駅舎。

こちらはレーティッシュ鉄道ベルニナ線のティラーノ駅の駅舎。イタリア鉄道の駅舎の左手ににある。

駅舎内の切符売り場(左)。

切符売り場の反対側の壁にある駅名板。姉妹鉄道の箱根登山鉄道が寄贈したもの。

ティラーノ駅のプラットホームは1面2線と小さい。右奥にイタリア鉄道の駅舎が見える。

列車の全景。電車2両で7・8両の客車を牽引する。電車の貫通ドアのマークはグラウビンデン州の紋章。

サンモリッツ行きのサボのある客車。メーターゲージなので車内は狭い。

ティラーノ駅を発車すると路面をしばらく走行する。

7・8分でスイスのカンポコローニョ駅に到着。国境は駅の手前にある。

ブルジオ駅の手前で有名なオープンループ橋を渡る。

ループ橋は石造りで、高度をかせぐために作られた。列車は橋をくぐり、左にカーブして、画面の左から右へ登る。

橋を渡り終えるとブルジオ駅に到着する。

ミララゴ駅を出ると右手にポスキアーボ湖が現れる。

ポスキアーボ駅にはトロッコ列車があった。この天気で、さぞかし気持ちいいことだろう。

ポスキアーボ駅を出発すると、ペアピンカーブを繰り返して高度をかせく。同じ教会が何度も見える。

3分後にも見えた。

ヘアピンカーブを繰り返すと、下にポスキアーボ湖が見える。

カバリア駅に到着。

カバリア駅で対向列車と交換。ベルニナ線は単線だ。

最初の氷河が見えてきた。

高度を上げ、またポスキアーボ湖が見えた。手前の左に通ってきた線路がある。

アルプ・グリュム駅に到着。ここにも箱根登山鉄道の駅名板がある。

今度は左手にビアンコ湖が見える。森林限界を越え、木がなくなった。

ビアンコ湖が続く。もうすぐオピツィオ・ベルニナ駅だ。

オスピツィオ・ベルニナ駅に到着。駅は湖畔にある。

オスピツィオ・ベルニナ駅は標高2,253メートルで、通常の鉄道としては

ヨーロッパで一番高い。

ヨーロッパで一番高い。

また氷河が見えた。

相変わらず急カーブが続く。

ベルニナ・ラガルブ駅で対向列車と交換。客車の後ろに貨車を連結した混合列車だ。

ズロバス駅は花で飾られていた。

ポントレジーナ駅に到着。対向列車が待っている。

列車から見たポントレジーナ駅のプラットホーム。

終着駅のサンモリッツ駅に到着。

サンモリッツ駅の駅舎。

最近のコメント